Вы когда-нибудь слышали фразу вроде «его сердце - камень» и думали: это метафора? Или просто сравнение? А что, если кто-то скажет «его сердце, как камень»? Разница тонкая, но она меняет всё - смысл, эмоцию, даже то, как вы воспринимаете персонажа. В литературе и кино эти два приема работают как инструменты, которые заставляют зрителя или читателя чувствовать, а не просто понимать. И если вы не знаете, где граница между метафорой и сравнением, вы упускаете половину глубины текста.

Сравнение - это как указатель на дороге

Сравнение - это прямая связь между двумя вещами, которая всегда использует слова «как», «словно», «будто», «подобно». Оно говорит: «Вот что я вижу, и вот что мне это напоминает». Это как дорожный указатель: «Дорога впереди - как лента асфальта». Вы не думаете, что дорога стала лентой. Вы просто понимаете, что она длинная, гладкая, извилистая.

Вот пример из кино: в фильме «Бойцовский клуб» главный герой говорит: «Я - как тень, который никто не замечает». Здесь нет идентификации. Он не становится тенью. Он просто похож на нее - незаметный, невидимый, несуществующий в глазах других. Автор не утверждает, что он есть тень. Он говорит: «похож». Это сравнение. Оно работает как линза - оно фокусирует внимание на одном свойстве: невидимости.

Сравнения часто используются, чтобы сделать что-то абстрактное понятным. Когда вы читаете: «её улыбка, как весенний свет», вы сразу представляете тепло, мягкость, надежду. Не потому что улыбка стала светом, а потому что вы знаете, как свет ощущается в марте. Сравнение - это мост между опытом и описанием.

Метафора - это прыжок в другую реальность

Метафора не говорит «похоже». Она говорит: «это». Она стирает границу. Она не показывает сходство - она утверждает идентичность. Когда вы читаете «его сердце - камень», вы не думаете, что его сердце похоже на камень. Вы чувствуете, что оно есть камень. Твердое, холодное, непроницаемое. Оно не просто ведет себя как камень - оно перестало быть сердцем.

В фильме «Матрица» не говорят: «реальность, как сон». Они говорят: «Это Матрица». И с этого момента всё, что вы видите - это иллюзия. Метафора здесь не украшение. Это основа мира. Когда Нео ест таблетку, он не просто принимает лекарство. Он входит в другую реальность. Таблетка - это ворота. Это не сравнение. Это превращение.

Метафора работает на уровне подсознания. Она не объясняет - она заставляет пережить. Когда в книге Пастернака пишут: «осень - последний гость», вы не думаете о госте с пальто и шляпой. Вы чувствуете, как что-то уходит навсегда. Как воздух в комнате, когда дверь закрывается. Метафора не описывает осень. Она делает её живым существом, которое покидает вас.

Почему это важно - не для экзамена, а для понимания

Если вы просто хотите отличить метафору от сравнения на уроке литературы - это одно. Но если вы хотите чувствовать текст глубже - это другое. В кино, где каждая кадровая деталь несёт смысл, разница между «она, как луна» и «она - луна» меняет всю драматургию.

В сериале «Черное зеркало» героиня в эпизоде «Мальчик в тумане» говорит: «Я - твоя тень». Это не сравнение. Это утверждение. Она не похожа на тень. Она является тенью. И тогда вся история перестраивается: она не просто манипулирует им - она существует только через него. Это метафора. И она убивает.

Сравнения дают ясность. Метафоры - ужас. Они не оставляют выбора. Они не спрашивают: «Что ты думаешь?». Они говорят: «Вот что ты есть».

Как не запутаться на практике

Простой тест: вычеркните слова «как», «словно», «будто». Если фраза перестаёт иметь смысл - это сравнение. Если она становится ещё сильнее - это метафора.

- Сравнение: «его голос, как шёпот ветра» → если убрать «как»: «его голос - шёпот ветра» - это звучит странно. Он не стал ветром. Он просто звучал так.

- Метафора: «его голос - шёпот ветра» → если убрать «как» - ничего не меняется. Он есть шёпот. Это не описание - это определение.

Второй тест: попробуйте заменить объект. Если замена ломает смысл - это метафора. Если нет - сравнение.

- Сравнение: «она, как кошка, притаилась» → можно заменить на «она, как тень» - смысл сохраняется: скрытность, ловкость.

- Метафора: «она - кошка» → если заменить на «она - тень» - вы меняете суть. Кошка - живое существо с характером, с желанием, с игривостью. Тень - просто отсутствие света. Здесь не просто свойство - это сущность.

Где чаще всего путают - и почему это бьёт по эмоциям

Самая частая ошибка - считать, что метафора - это «красивое» сравнение. Нет. Метафора - это переопределение. Когда в поэзии пишут: «время - вор», это не красиво. Это ужасно. Время не просто крадёт - оно ворует вашу молодость, ваши отношения, ваши мечты. Это не метафора ради эффекта. Это метафора ради правды.

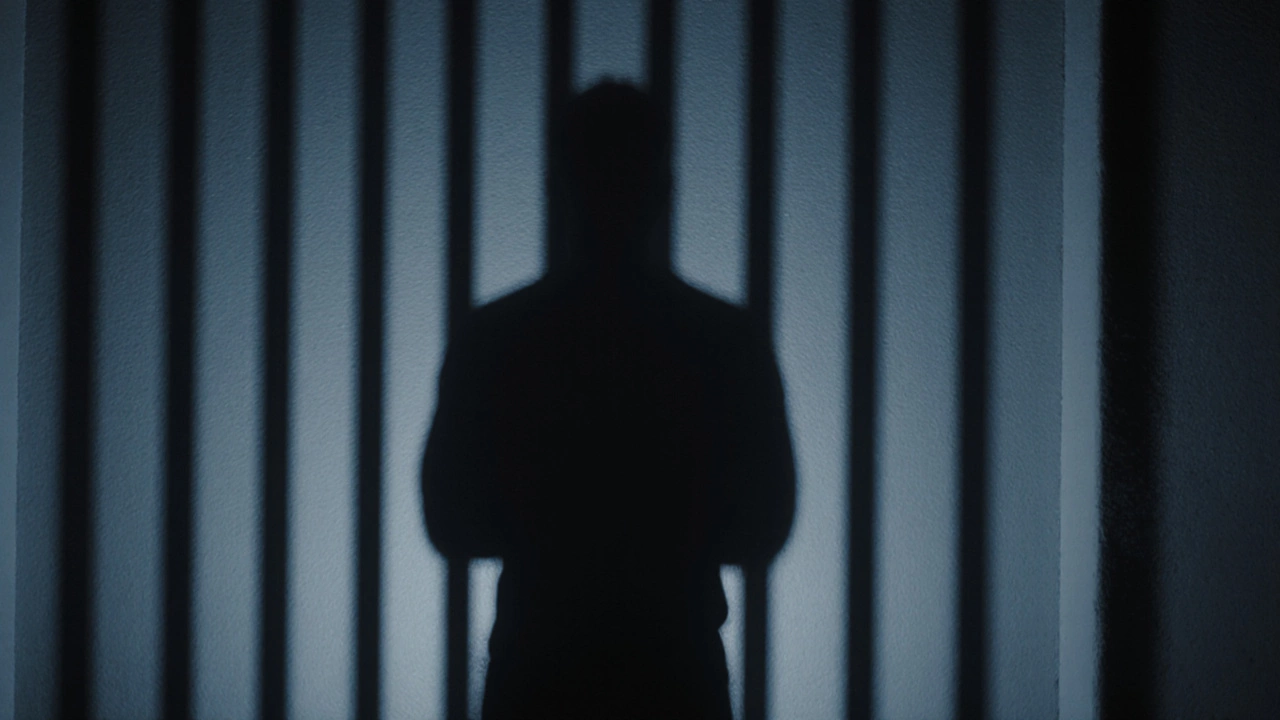

В кино часто используют метафоры, чтобы показать внутренний мир персонажа без слов. В фильме «Реквием по мечте» героиня в конце сидит в тюрьме, а на стене - тени от решёток. Они выглядят как полосы на теле. Это не сравнение. Это метафора. Она уже не человек. Она - заключённая. Даже если её не бьют, она уже в клетке. И вы это чувствуете.

Сравнения - это для описания. Метафоры - для откровения.

Как это работает в вашем письме

Если вы пишете письмо, рассказ, пост - задайте себе вопрос: что вы хотите, чтобы человек почувствовал? Если вы хотите, чтобы он понял - используйте сравнение. Если хотите, чтобы он пережил - используйте метафору.

Представьте, что вы пишете о грусти.

- Сравнение: «её грусть, как дождь за окном» - вы понимаете, что она тихая, постоянная, немного мрачная.

- Метафора: «её грусть - пустая комната» - вы не просто представляете дождь. Вы чувствуете, как в ней не хватает воздуха. Как всё, что было, исчезло. Как вы не можете даже крикнуть - потому что никто не слышит.

Метафора не требует усилий от читателя. Она требует от него - смены реальности.

Примеры из русской литературы

- Сравнение (Пушкин): «Как в море, волны вдруг взметнулись» - волны ведут себя как в море. Это образ, но не сущность.

- Метафора (Блок): «Россия - моя мать» - это не «похожа на мать». Это - мать. Она рождает, страдает, умирает. Это не эмоция. Это идентичность.

- Сравнение (Чехов): «его глаза, как у старого воробья» - вы видите мелкие, быстрые, настороженные глаза.

- Метафора (Гоголь): «его душа - пустой сундук» - не просто пустая. Она есть сундук. Без содержания. Без жизни. Без надежды.

Метафоры Гоголя - это не украшения. Это диагнозы. Он не описывает людей. Он говорит: «вы - это».

Итог: как запомнить разницу

Сравнение - это «похоже на». Оно работает как зеркало. Оно отражает.

Метафора - это «есть». Она работает как трансформация. Она меняет.

Сравнение - это инструмент. Метафора - это откровение.

Если вы видите в тексте «как» - остановитесь. Спросите: «Это просто описание? Или это утверждение о том, кто человек есть на самом деле?»

Метафоры не требуют анализа. Они требуют молчания. Потому что после них вы уже не можете смотреть на мир так же, как раньше.

Можно ли использовать метафору и сравнение в одном предложении?

Да, можно, и это часто делают хорошие авторы. Например: «Он был как луна - холодная и отдалённая». Здесь сравнение «как луна» служит для пояснения метафоры «холодная и отдалённая». Но сама метафора - это не «как», а то, что луна здесь символизирует: отчуждённость, неприступность. Главное - не перегружать. Одна сильная метафора лучше трёх слабых сравнений.

Почему в кино метафоры важнее, чем в книге?

В кино нет места для длинных описаний. Всё должно передаваться через образ. Метафора работает на визуальном уровне: пустой стул в углу комнаты - это не просто предмет. Это отсутствие человека. Зеркало, покрытое пылью - это забытая личность. В кино метафора - это язык, который не требует слов. В книге вы можете написать 5 абзацев о том, как герой потерял себя. В кино - достаточно одного кадра. Поэтому метафоры в кино - это не стиль, а необходимость.

Как понять, что метафора - не перебор?

Если вы читаете текст и чувствуете, что он «навязчивый», «нагромождённый» или «вычурный» - скорее всего, метафоры перегружены. Хорошая метафора - как удар. Она не должна быть постоянной. Одна сильная метафора в рассказе оставляет след. Десять - оставляют шум. Спросите себя: «Эта метафора меняет восприятие героя? Или она просто звучит красиво?» Если второе - уберите её.

Можно ли считать идиому метафорой?

Да, многие идиомы - это застывшие метафоры. Например, «сбиться с пути» - это не про дорогу. Это про потерю цели. «Потерять голову» - не про физиологию, а про потерю контроля. Эти выражения когда-то были живыми метафорами. Со временем они стали привычными. Но если вы используете их сознательно - они всё ещё работают. Главное - не использовать их как шаблон. Вместо «сбиться с пути» попробуйте: «он перестал слышать свой внутренний компас» - это свежая метафора.

Почему метафоры в русской литературе такие тяжёлые?

Русская литература всегда была о поиске смысла. Она не просто рассказывает истории - она спрашивает: «Что значит быть человеком?». Метафоры здесь - не украшение. Это способ выразить то, что нельзя сказать прямо. Когда Гоголь пишет «мёртвые души», он не говорит о мёртвых людях. Он говорит о людях, которые перестали чувствовать. Русская метафора - это всегда крик в тишине. Она не утешает. Она будит.