Есть правда, которую признают и писатели, и маркетологи, и блогеры: люди любят истории. Не важны ни богатство словаря, ни стиль — если история не цепляет, никто не дочитает до точки. Сторителлинг сейчас на пике в России: компании ищут рассказчиков, бренды встраивают рассказы в маркетинг, а блогеры — в каждый пост. Почему обычные тексты не работают, а сторителлинг цепляет? Ответ простой: человеку важно ощущение сопереживания. Когда он видит героя, когда слышит, как тот падает и поднимается — вот тогда включается настоящее внимание.

Понимание сути сторителлинга: в чем секрет интересной истории

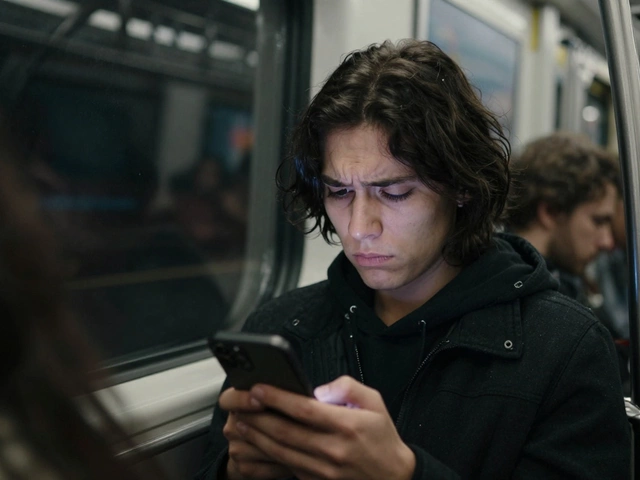

Сторителлинг — это не просто пересказ фактов или хвастовство личными победами. Его суть — в создании живого, убедительного мира, где читатель находит частичку себя. Вспомните, когда вы последний раз увлекались чтением настолько, что забывали о времени? В такие моменты история буквально затягивает, потому что в ней есть что-то настоящее — конфликты, эмоции, неожиданные решения. Сильный сторителлинг всегда строится на контрастах: был слабым — стал сильным, не верил — поверил, проигрывал — наконец победил.

Статистика говорит сама за себя: по данным Nielsen (2023), люди запоминают истории в 22 раза лучше, чем сухие факты. Есть даже микро-тесты: попробуйте рассказать один и тот же факт в виде истории и как обычную справку знакомым, реакция будет в разы ярче на первый вариант. В самом центре сторителлинга всегда герой и его путь. Герой не обязан быть идеальным — и даже не должен. Чем несовершеннее ваш персонаж или рассказчик, тем легче читателю сопереживать и замечать в нём себя. Здесь срабатывают старые схемы: путь героя, как у Кэмпбелла; развитие персонажа — всё это работает не только для книжек, а и для подкастов, рекламы, рассылок, постов.

Подумайте об истории успеха Илона Маска или Марии Киселёвой (к примеру, её путь от смешанной тройки до золотых медалей не раз становился кейсом для сторителлинга в спортивных СМИ). Здесь всегда есть тонкая нить: своими провалами, трудностями, откровениями и маленькими победами они вызывают эмоции. Вы всегда найдете момент "я тоже так чувствовал" — и это ключевой секрет.

Структура и ключевые элементы: как строится сильная история

Строить историю стоит, как собирают модель: от основы — к деталям. На самом простом уровне у каждой истории есть завязка, столкновение и развязка, как у классических сказок, но не всё так просто. Придумайте героя, причину, по которой ему нужно изменить свою жизнь, препятствие и финальное решение (или провал). По такому шаблону пишут сильные рекламные кейсы или даже личные истории для соцсетей.

Вот базовые составляющие любого сторителлинга:

- Герой — не только человек, это может быть компания, бренд или сообщество.

- Цель — что герой хочет получить, испытать, изменить?

- Конфликт — внутренний или внешний. Если его нет, истории не получится.

- Преодоление — путь героя, его ошибки, открытия.

- Вывод — чему научился, как изменился, изменил ли читателя.

Посмотрите на таблицу наглядных схем:

| Схема | Ключевые элементы | Для чего подходит |

|---|---|---|

| «Путь героя» | Герой, призыв, отказ, учитель, преодоление, триумф, возвращение | Художественный текст, подкасты, выступления |

| «Проблема — Решение» | Проблема, попытки, новая идея, успех | Кейсы в бизнесе, реклама, SMM |

| «Вдохновляющая история» | Провал, анализ, повод изменить всё, успех | Личные блоги, выступления, интервью |

В 2024 и 2025 в тренде ещё связка визуальных и текстовых историй: один пост — мини-рассказ плюс серия фото/иллюстраций. Это срабатывает куда лучше, чем один сухой текст. Telegram-каналы, Instagram-блоги на русском часто используют техники сторителлинга и в сообщениях, и в stories с интерактивами — зрелищность плюс искренность.

Типичные ошибки и как их избегать

Новички часто спотыкаются на одних и тех же трещинах сторителлинга. Первая ошибка — желания понравиться всем и каждому. В результате потеря стиля, а текст становится пресным. Какой бы интересной ни казалась ваша история, без ярких деталей и характерных штрихов её забудут. Не бойтесь показать себя или героя настоящим, с забавными промахами, странностями, даже с абсурдными ситуациями — это не минус, а плюс.

Вторая частая беда — пересказ фактов, а не эмоций. Сухие даты, цифры и хронология скучны, если за ними нет реакции или последствий для героя. Чем лучше вы чувствуете эмоцию, тем живее и заразительнее получится ваш рассказ. Конечно, перегибать палку с пафосом или жалостью — тоже не вариант. Находите баланс между героизмом и уязвимостью героя.

Третья ошибка — та же, что в рассказах на школьных сочинениях: «я пошел — я пришёл — мы победили». Нет внутренней динамики, нет выбора, нет противоречия. Всегда вставляйте развилку, выбирайте альтернативные ходы, добавляйте неожиданные откровения. Так читатель включается в рассуждение вместе с вами.

Не менее важно избегать шаблонных фраз и избыточной морали. Сторителлинг — не лекция. Вместо «так делать нельзя» или «я всё понял», попробуйте показать результат на действиях, последствиях, эмоциях. Пусть вывод родится в голове читателя, а не в финальной фразе. Такой приём используют и лучшие ораторы, и сценаристы — если не навязывать вывод напрямую, он запомнится сильнее.

Рабочие лайфхаки: что помогает рассказу превратиться в сторителлинг

Теперь практические штуки. Очень многие недооценивают силу деталей. Пусть каждый абзац имеет «крючок»: необычный факт (например, люди в среднем тратят на прочтение истории 43% больше времени, если в ней есть инсайд или личный опыт). Чем ярче и образнее пишете, тем выше шанс, что текст разлетится на цитаты.

Старайтесь начинать рассказ с неожиданного момента: не банальное «однажды», а сразу с события или эмоции. К примеру, не «я поехал на дачу и забыл ключи», а «меня спасла случайная соседка, пока я промокал до нитки под летним дождём». Такой заход работает куда сильнее — ловит внимание, затаскивает внутрь рассказа.

Используйте диалоги. Даже если история короткая, добавьте пару реплик. Читатель подсознательно подключается к разговору, вживается в ситуацию. Список, чек-лист, неожиданный пункт в середине — вот простые хитрости для подогрева внимания.

Вот мини-инструкция по сторителлингу на каждый день (подходит для постов, писем, коротких эссе):

- Откройте историю с действия или проблемы, пропустив стандартные вступления.

- Кратко расскажите, кто герой и в чём его трудность.

- Опишите чувства героя, не стесняйтесь легкой самоиронии или сомнений.

- Покажите попытку решения, ошибки, неожиданные развороты.

- Завершите эмоцией или вопросом к читателю, оставьте место для самостоятельного вывода.

И не забывайте про визуалы. Да, фото и короткие видео, даже простая схема под руку к тексту — всё это удлиняет «вовлечённость» аудитории. В 2025 году все соцсети заточены под микс визуального и текстового, а значит, если вы делаете один удачный сторителлинг — сразу планируйте, как его подать шире.

Важный скилл — умение обрезать лишнее. Оставляйте в каждой сцене лишь те детали, которые влияют на ход событий или образ героя. Резать и выбрасывать — зачастую важнее, чем добавлять. Лев Толстой переписывал «Войну и мир» шесть раз, убирая даже удачные абзацы ради динамики и фокуса на главном.

И главный вывод: сторителлинг не случается сам собой. За сильными историями стоят труд, объемы черновиков, тонкая настройка деталей. Но стоит однажды почувствовать, как читатели смеются или грустят вместе с вами — вы больше не захотите писать иначе.